ETロボコン2009 チャンピオンシップ大会、11月19、20日にパシフィコ横浜で開催 [ロボコン]

◆社団法人組込みシステム技術協会が、11月19、20の両日、横浜市西区のパシフィコ横浜で、組込みソフトウェアの若手人材育成を目的に行われているロボットコンテスト「ETロボコン2009 チャンピオンシップ大会」(愛称:ETロボコン)を開きます。

北海道東北、北関東、東京、南関東、東海、関西、九州の7地区の予選会で選抜された40チームが参加します。

競技は18日に行われ、レゴマインドストームで指定通りに作られたロボット(走行体)を使って、ソフトウエアの優劣と、ロボットの走行時間の総合評価で競われます。

競技で使われるロボットは、昨年まではRCXという四輪型だけでしたが、今年からはNXTという二輪倒立振子型が新たに追加されています。

正午の開会式に続いて、午後12時30分から1回目の競技開始、2時20分から2回目の競技が行われます。

19日には午前10時から、モデリングワークショップが開かれます。

設計モデル審査員から今年のモデリングの傾向分析や、ミニワークショップ、モデル解説ツアー、モデリング相談所など、参加者との討論会が予定されています。

http://www.etrobo.jp/ETROBO2009/index.html

北海道東北、北関東、東京、南関東、東海、関西、九州の7地区の予選会で選抜された40チームが参加します。

競技は18日に行われ、レゴマインドストームで指定通りに作られたロボット(走行体)を使って、ソフトウエアの優劣と、ロボットの走行時間の総合評価で競われます。

競技で使われるロボットは、昨年まではRCXという四輪型だけでしたが、今年からはNXTという二輪倒立振子型が新たに追加されています。

正午の開会式に続いて、午後12時30分から1回目の競技開始、2時20分から2回目の競技が行われます。

19日には午前10時から、モデリングワークショップが開かれます。

設計モデル審査員から今年のモデリングの傾向分析や、ミニワークショップ、モデル解説ツアー、モデリング相談所など、参加者との討論会が予定されています。

http://www.etrobo.jp/ETROBO2009/index.html

笑い、ため息ありの電通大杯ヒト型レスコン、本格レスキューロボへの第1歩 [ロボコン]

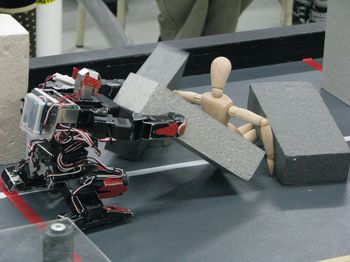

◆11月1日に大阪府寝屋川市の大阪電気通信大学で、国内で初めて行われたヒト型レスキューロボットコンテストは、トンネルと段差をクリアして、ガレキに埋まるダミー人形を救出するまでの時間と救出時の優しさ、ロボットのパフォーマンス度の総合点で競うものでした。

笑い、ため息にまじって熱い声援が送られるなど、ほかのロボコンにはない、時間を忘れさせてくれるほど大変におもしろい内容でした。

トンネルと段差は競技者が、あらかじめ用意された4種類の高さのものから、自由に選ぶことが出来ます。ガレキの配置は審判が競技ごとに配置しますが、ダミーはプレーヤーの思いおもいの場所に置けます。

また、トンネルをくぐるのに、スケートボードを使った、段差を登るのに踏み台を用いるなども認められています。

ただ、審判によってイエローカードの提示が3回重なると失格で、その時点で競技を中断しなければいけません。

今回のコンテストには、毎年8月に神戸で開かれているレスキューロボコンの出場者にまじって、ロボワンやロボファイトといったロボット格闘技に出場している人たちの参加も見られました。

1位になった當田秀稔さんの「YOGOROZA」は、ロボワンに6回も出場しているといいます。バルタン星人のような大きな腕と手が特徴で。その手でダミーをすく上げ、抱えるようにしてゴールしていました。

おもしろい名前を付けているロボットもいました。

大阪電気通信大学自由工房の「大電通駒鳥」は、吉本新喜劇の島木譲二のギャグ「困った困ったこまどり姉妹」から取ったネーミング。さすがお笑いの本場、大阪のロボットです。

でも、確かにロボットの顔は、いつも困り果てたような表情をしています。

また転倒を繰り返すロボットに解説者が「ちょっとご乱心です」と、会場の笑いを誘う一幕もありました。これも大阪ならではでしょう。

せっかくダミー人形を抱きかかえても、コートの上に落としてしまうロボットも少なくありません。

これは「やさしい動作」に反するために、減点の対象になります。

観客席の子供たちからは、ロボットがダミー人形を落とすと「あっ~」とため息が漏れ、「がんばれ~」の声援が飛んでいました。

ヴイストン「Robovie-PC」による模範演技

◆予選に当たるファーストミッションが終了して、決勝のファイナルミッション開始までの時間を利用して、ヴイストンの2足歩行ロボット「Robovie-PC」による模範演技が行われました。

ロボット型PCとして売り出しているもので、ロボットにパソコンを内蔵させています。価格は39万9000円という高価なロボットです。無線LANで操縦できますが、この日はリモコンで操縦して、驚くような速さでダミー人形を救助してゴールしました。

ファイナルミッションでは、予選では楽々ゴールしたロボットも途中で失格するなど、厳しい戦いでした。

ファイナルミッションでは、予選では楽々ゴールしたロボットも途中で失格するなど、厳しい戦いでした。

その結果、入賞者(ロボット)は、次の通りです。

1位の當田さんに表彰状を渡す升谷教授

--------------------------------------------------------------------------

賞 氏名 所属 ロボット名

--------------------------------------------------------------------------

1位 當田 秀稔 個人 YOGOROZA

2位 岩気 裕司 ロボットフォース ケルビム

3位 高橋 裕一朗 大阪電気通信大学自由工房 大電通駒鳥

ヴイストン賞 中島 誠 大阪電気通信大学 自由工房 大電通駒鳥

--------------------------------------------------------------------------

◆コンテストを終えてコンテスト実行委員長で大阪電気通信大学の升谷保博教授は「思ったより難しい内容でしたが、おもしろいロボットの動作を見ることができました。これは本格的なレスキューロボットへの第一歩です。ヒト型ロボットならではの活躍もあるように思います」と講評し、次回開催への意欲を見せていました。

また同大の都倉信樹学長は「おもしろい内容のロボコンでした。観客の皆さんも、これをきっかけにロボットに興味を持ってもらいたいです」と話していました。

また同大の都倉信樹学長は「おもしろい内容のロボコンでした。観客の皆さんも、これをきっかけにロボットに興味を持ってもらいたいです」と話していました。

都倉学長

笑い、ため息にまじって熱い声援が送られるなど、ほかのロボコンにはない、時間を忘れさせてくれるほど大変におもしろい内容でした。

トンネルと段差は競技者が、あらかじめ用意された4種類の高さのものから、自由に選ぶことが出来ます。ガレキの配置は審判が競技ごとに配置しますが、ダミーはプレーヤーの思いおもいの場所に置けます。

また、トンネルをくぐるのに、スケートボードを使った、段差を登るのに踏み台を用いるなども認められています。

ただ、審判によってイエローカードの提示が3回重なると失格で、その時点で競技を中断しなければいけません。

今回のコンテストには、毎年8月に神戸で開かれているレスキューロボコンの出場者にまじって、ロボワンやロボファイトといったロボット格闘技に出場している人たちの参加も見られました。

1位になった當田秀稔さんの「YOGOROZA」は、ロボワンに6回も出場しているといいます。バルタン星人のような大きな腕と手が特徴で。その手でダミーをすく上げ、抱えるようにしてゴールしていました。

おもしろい名前を付けているロボットもいました。

大阪電気通信大学自由工房の「大電通駒鳥」は、吉本新喜劇の島木譲二のギャグ「困った困ったこまどり姉妹」から取ったネーミング。さすがお笑いの本場、大阪のロボットです。

でも、確かにロボットの顔は、いつも困り果てたような表情をしています。

また転倒を繰り返すロボットに解説者が「ちょっとご乱心です」と、会場の笑いを誘う一幕もありました。これも大阪ならではでしょう。

せっかくダミー人形を抱きかかえても、コートの上に落としてしまうロボットも少なくありません。

これは「やさしい動作」に反するために、減点の対象になります。

観客席の子供たちからは、ロボットがダミー人形を落とすと「あっ~」とため息が漏れ、「がんばれ~」の声援が飛んでいました。

ヴイストン「Robovie-PC」による模範演技

◆予選に当たるファーストミッションが終了して、決勝のファイナルミッション開始までの時間を利用して、ヴイストンの2足歩行ロボット「Robovie-PC」による模範演技が行われました。

ロボット型PCとして売り出しているもので、ロボットにパソコンを内蔵させています。価格は39万9000円という高価なロボットです。無線LANで操縦できますが、この日はリモコンで操縦して、驚くような速さでダミー人形を救助してゴールしました。

ファイナルミッションでは、予選では楽々ゴールしたロボットも途中で失格するなど、厳しい戦いでした。

ファイナルミッションでは、予選では楽々ゴールしたロボットも途中で失格するなど、厳しい戦いでした。その結果、入賞者(ロボット)は、次の通りです。

1位の當田さんに表彰状を渡す升谷教授

--------------------------------------------------------------------------

賞 氏名 所属 ロボット名

--------------------------------------------------------------------------

1位 當田 秀稔 個人 YOGOROZA

2位 岩気 裕司 ロボットフォース ケルビム

3位 高橋 裕一朗 大阪電気通信大学自由工房 大電通駒鳥

ヴイストン賞 中島 誠 大阪電気通信大学 自由工房 大電通駒鳥

--------------------------------------------------------------------------

◆コンテストを終えてコンテスト実行委員長で大阪電気通信大学の升谷保博教授は「思ったより難しい内容でしたが、おもしろいロボットの動作を見ることができました。これは本格的なレスキューロボットへの第一歩です。ヒト型ロボットならではの活躍もあるように思います」と講評し、次回開催への意欲を見せていました。

また同大の都倉信樹学長は「おもしろい内容のロボコンでした。観客の皆さんも、これをきっかけにロボットに興味を持ってもらいたいです」と話していました。

また同大の都倉信樹学長は「おもしろい内容のロボコンでした。観客の皆さんも、これをきっかけにロボットに興味を持ってもらいたいです」と話していました。 都倉学長

電通大杯・ヒト型レスキューロボットコンテスト、1位は「YOGOROZA」 [ロボコン]

◆大阪電通大で11月1日、電通大杯・ヒト型レスキューロボットコンテストが開かれました。ヒト型をした14台のロボットが出場し、ガレキの中からダミー人形を救出するといった競技が行われ、上位3台のロボットと操縦者に表彰状と賞金などが贈られました。

1位には個人で出場し、ロボワンでも実績がある當田秀稔さんのロボット「YOGOROZA」、2位は大阪・日本橋のエルエルパレス(ロボットフォース)の岩気裕司さんの「ゲルビム」、3位は大阪電気通信大学自由工房の高橋裕一朗さんの「大電通駒鳥」でした。

また、ヴイストン賞には、同じ「大電通駒鳥」で出場した大阪電気通信大学自由工房の中島誠さんが獲得しました。

3位入った大阪電通大学のロボット「大電通駒鳥」

1位には個人で出場し、ロボワンでも実績がある當田秀稔さんのロボット「YOGOROZA」、2位は大阪・日本橋のエルエルパレス(ロボットフォース)の岩気裕司さんの「ゲルビム」、3位は大阪電気通信大学自由工房の高橋裕一朗さんの「大電通駒鳥」でした。

また、ヴイストン賞には、同じ「大電通駒鳥」で出場した大阪電気通信大学自由工房の中島誠さんが獲得しました。

3位入った大阪電通大学のロボット「大電通駒鳥」

大阪電通大でヒト型レスキューロボットコンテスト 11月1日 [ロボコン]

◆ヒト型のロボットが被災者に見立てたダミー人形のダミアンを、より早く正確に救助することを競うヒト型レスキューロボットの大会「電通大杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト 2009」(主催・ヒト型レスキューロボットコンテスト実行委員会)が、11月1日、大阪府寝屋川市の大阪電気通信大学寝屋川キャンパス実験センター5階で行われます。観覧料は無料。

レスキューロボットコンテストは、阪神・淡路大震災をきっかけに、2000年から防災や減災の大切さや難しさを考える機会を提供しようと、毎年行われています。

今回のコンテストは、従来のキャタピラー式ロボットに代わって、初めてヒト型レスキューロボットを使用して行われます。

ロボットが、2本の腕でダミアンを抱き起して、救助するといったもので、今までのコンテストよりも難易度が高まっています。

競技は全国から18台のロボットが参加して行われます。

遠隔操縦されたヒト型ロボットが、「トンネルくぐり」「段差乗り越え」「ガレキ除去」「要救助者搬送」を競います。

正午から午後3時までがファーストミッションで、4時からファイナルミッションが行われます。

なお、当日は同大学の大学祭とテクノフェアが開催され、いろんな展示や実演も行われます。http://www18.ocn.ne.jp/~oecufes/

http://www.osakac.ac.jp/oecu/techno/index2.html

同実行委員会委員長の升谷保博大阪電気通信大学教授は「ロボット競技を通じて、ものづくりの楽しさを伝えるとともに、防災や減災の大切さや難しさを考えてほしい。ヒト型ロボットによって、さらに多くの人へ輪を広げていきたい」と話しています。

http://jiyukobo-oecu.jp/modules/robots/index.php?content_id=31

◎問い合わせ先:humanoid-resconあgooglegroups.com (「あ」を「@」に置き換えてください)

レスキューロボットコンテストは、阪神・淡路大震災をきっかけに、2000年から防災や減災の大切さや難しさを考える機会を提供しようと、毎年行われています。

今回のコンテストは、従来のキャタピラー式ロボットに代わって、初めてヒト型レスキューロボットを使用して行われます。

ロボットが、2本の腕でダミアンを抱き起して、救助するといったもので、今までのコンテストよりも難易度が高まっています。

競技は全国から18台のロボットが参加して行われます。

遠隔操縦されたヒト型ロボットが、「トンネルくぐり」「段差乗り越え」「ガレキ除去」「要救助者搬送」を競います。

正午から午後3時までがファーストミッションで、4時からファイナルミッションが行われます。

なお、当日は同大学の大学祭とテクノフェアが開催され、いろんな展示や実演も行われます。http://www18.ocn.ne.jp/~oecufes/

http://www.osakac.ac.jp/oecu/techno/index2.html

同実行委員会委員長の升谷保博大阪電気通信大学教授は「ロボット競技を通じて、ものづくりの楽しさを伝えるとともに、防災や減災の大切さや難しさを考えてほしい。ヒト型ロボットによって、さらに多くの人へ輪を広げていきたい」と話しています。

http://jiyukobo-oecu.jp/modules/robots/index.php?content_id=31

◎問い合わせ先:humanoid-resconあgooglegroups.com (「あ」を「@」に置き換えてください)

創造ロボコン、大阪市中学生大会/近畿大会 11月8日に東淀高校で開催 [ロボコン]

◆大阪市ロボコン事務局が、2009年11月8日、大阪市東淀川区の市立東淀工業高校で、第9回創造ロボットアイディアコンテスト大阪市中学生大会/近畿大会を開きます。

A、B、Cの3部門に分かれて競技が行われ、午前中に予選、午後から決勝が行われます。

http://osaka-robo.skr.jp/category/51664-1.html

http://osaka-jh.com/osaka-robocon/index.html

A、B、Cの3部門に分かれて競技が行われ、午前中に予選、午後から決勝が行われます。

http://osaka-robo.skr.jp/category/51664-1.html

http://osaka-jh.com/osaka-robocon/index.html

ヒト型レスキューロボットコンテスト、11月に大阪電通大で開催 参加者募集中 [ロボコン]

◆ヒト型レスキューロボットコンテスト実行委員会(委員長・升谷保博大阪電気通信大学教授)が、ヒト型ロボットを遠隔操縦して被災者を助け出す時間を競う「電通大杯 ヒト型レスキューロボットコンテスト」を、11月1日、大阪電気通信大学寝屋川キャンパス(大阪府寝屋川市初町)の実験センター5階で開催します。

同実行委員会では、その参加者を募集しています。

応募締切は、10月16日です。

ヒト型レスキューロボットコンテストは、ヒト型ロボット1台と操縦者1名で参加できるロボット競技。

1999年から毎年開催されている「レスキューロボットコンテスト」を発展させたもので、今回初めて開催されます。

午前中にロボット検査と試走などが行われ、午後から競技が行われます。

ヒト型ロボットを目視で遠隔操縦して、2.1m ×1.75mのフィールド内で「トンネルくぐり」「段差乗り越え」「ガレキ除去」「要救助者搬送」の4つのミッションを順にクリアし、かかった時間の短さを競います。

要救助者搬送は、審査員による「やさしさ」の評価が加わります。

要救助者には、身長320mmのデッサン人形を用います。

参加費は無料で、参加希望者は、http://jiyukobo-oecu.jp/modules/robots/index.php?content_id=31 で募集要項に従って、2009年10月16日までにメールで申し込むこと。

申し込みと問い合わせ先:humanoid-rescon@googlegroups.com

同実行委員会では、その参加者を募集しています。

応募締切は、10月16日です。

ヒト型レスキューロボットコンテストは、ヒト型ロボット1台と操縦者1名で参加できるロボット競技。

1999年から毎年開催されている「レスキューロボットコンテスト」を発展させたもので、今回初めて開催されます。

午前中にロボット検査と試走などが行われ、午後から競技が行われます。

ヒト型ロボットを目視で遠隔操縦して、2.1m ×1.75mのフィールド内で「トンネルくぐり」「段差乗り越え」「ガレキ除去」「要救助者搬送」の4つのミッションを順にクリアし、かかった時間の短さを競います。

要救助者搬送は、審査員による「やさしさ」の評価が加わります。

要救助者には、身長320mmのデッサン人形を用います。

参加費は無料で、参加希望者は、http://jiyukobo-oecu.jp/modules/robots/index.php?content_id=31 で募集要項に従って、2009年10月16日までにメールで申し込むこと。

申し込みと問い合わせ先:humanoid-rescon@googlegroups.com

第9回レスキューロボットコンテスト 神戸で8、9日、親子ロボット工作教室も併催 [ロボコン]

◆レスキューロボットコンテスト実行委員会(兵庫県、神戸市など)が、8月8、9の両日、神戸市中央区の神戸サンボーホール で、オリジナルのレスキューロボットを使って、被災した街の模型から救助を求める人に見立てた人形を救いだす競技会「サンリツオートメイション杯 第9回レスキューロボットコンテスト」を行います。

開催時間は両日とも、午前10時から午後5時まで。

入場料は無料。

アイディア、技術力、チームワークなどを総合的に競います。

参加するのは書類審査を通過した高校、高専、大学、一般の人たちによる20チーム。

今回から、家ガレキからダミヤン(レスキューダミー)を探し出し、ダミヤンの目の色や音声(周波数)、点滅(鳴動)パターン、体重、マーカの情報からダミヤンの個体識別を行う、といった課題も新たに設けられています。

会場内ではまた、レスキューロボットの試作機の展示や操縦体験、親子ロボット工作教室(事前申し込み制)なども開かれます。

主催者は「このイベントを通じて、ものづくりの楽しさと防災や減災の大切さ、難しさを考えるきっかけにしてもらいたいです」と話しています。

開催時間は両日とも、午前10時から午後5時まで。

入場料は無料。

アイディア、技術力、チームワークなどを総合的に競います。

参加するのは書類審査を通過した高校、高専、大学、一般の人たちによる20チーム。

今回から、家ガレキからダミヤン(レスキューダミー)を探し出し、ダミヤンの目の色や音声(周波数)、点滅(鳴動)パターン、体重、マーカの情報からダミヤンの個体識別を行う、といった課題も新たに設けられています。

会場内ではまた、レスキューロボットの試作機の展示や操縦体験、親子ロボット工作教室(事前申し込み制)なども開かれます。

主催者は「このイベントを通じて、ものづくりの楽しさと防災や減災の大切さ、難しさを考えるきっかけにしてもらいたいです」と話しています。

ブルー山が優勝、手作りすもうロボット大会「日本橋ストリートフェア場所」 [ロボコン]

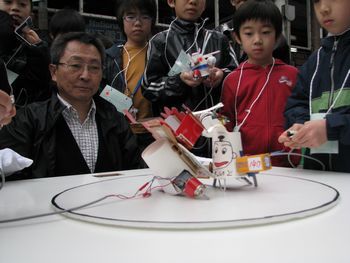

◆紙コップを材料にして手作りしたすもうロボットによる競技大会「小学ロボコン」の日本橋ストリートフェア場所が、2009年3月20日、大阪・日本橋の堺筋を歩行者天国にして行われた第5回日本橋ストリートフェスタ(実行委員長=平松邦夫大阪市市長)の会場で開かれました。

大阪など各地から50人の小学生の男女が参加して行われました。

路上を仕切って設けられた2か所の土俵では、それぞれ自慢のすもうロボットによる熱戦が繰り広げられました。

中には勝負がつかづに、時間切れで両者の負けといった判定が下される場面もありました。

勝ち抜き戦の結果、大阪市の小学4年生の男の子による安定感ある「ブルー山」が優勝し、敢闘賞は寝屋川市の小学2年生の男の子が作った巨大で真黒な「コオロギ山」、殊勲賞は大阪市の小学2年生の女の子によるウサギのように可愛らしい「うさぴょん」が、選ばれ、日本橋筋商店街振興組合の蘇建源理事長から表紙状が手渡され、電波新聞社からはトロフィーが贈られました。

また、勝敗に関係なく、デザインが優れたロボットに対しても表彰され、「ひらかた山」「青丸」「なんこ」の3つすもうロボットを作った子供たちに記念品が贈られました。

大阪など各地から50人の小学生の男女が参加して行われました。

路上を仕切って設けられた2か所の土俵では、それぞれ自慢のすもうロボットによる熱戦が繰り広げられました。

中には勝負がつかづに、時間切れで両者の負けといった判定が下される場面もありました。

勝ち抜き戦の結果、大阪市の小学4年生の男の子による安定感ある「ブルー山」が優勝し、敢闘賞は寝屋川市の小学2年生の男の子が作った巨大で真黒な「コオロギ山」、殊勲賞は大阪市の小学2年生の女の子によるウサギのように可愛らしい「うさぴょん」が、選ばれ、日本橋筋商店街振興組合の蘇建源理事長から表紙状が手渡され、電波新聞社からはトロフィーが贈られました。

また、勝敗に関係なく、デザインが優れたロボットに対しても表彰され、「ひらかた山」「青丸」「なんこ」の3つすもうロボットを作った子供たちに記念品が贈られました。

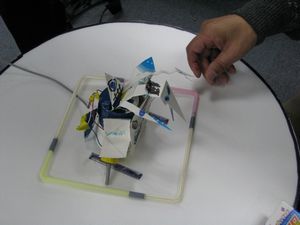

日本橋でんでんタウン小学ロボコン [ロボコン]

◆日本橋でんでんタウンで、3月8日、紙コップを使って作った相撲ロボットによる小学ロボコンが開かれました。

電子工作教室で紙コップすもうロボットを作ることから始める

出来上がると規定にあっているか”車検”がある。

◆3月20日には、日本橋ストリートフェアのイベントとして、関西大会も予定されており、この日はプレ試合。

みんな電子工作教室で作った自慢の紙コップすもうロボットで、決勝目指して楽しんでいました。

いろんな紙コップすもうロボットが登場した

電子工作教室で紙コップすもうロボットを作ることから始める

出来上がると規定にあっているか”車検”がある。

◆3月20日には、日本橋ストリートフェアのイベントとして、関西大会も予定されており、この日はプレ試合。

みんな電子工作教室で作った自慢の紙コップすもうロボットで、決勝目指して楽しんでいました。

いろんな紙コップすもうロボットが登場した

もの作りの町、大阪・八尾で初めてのロボット大会 [ロボコン]

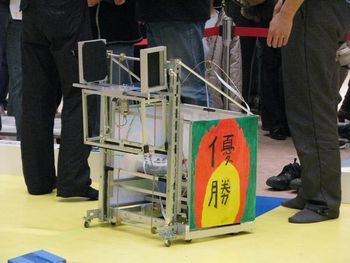

◆工業生産高が大阪市、堺市に次いで大阪府内で第3位というもの作りが盛んな八尾市で、2月21日、小中学生と地元企業が一緒になって作り上げたロボットで、箱を自陣に積み上げる個数などを競う「八尾ロボットフェア 2009 第1回八尾ロボットコンテスト」が開かれました。

7チームが参加し、優秀したのは竹の子ジュニアチームのロボット「ロボクワ君」でした。

見事なブロック積みを見せたロボクワ君

コート中央にあるブロックを自陣に運んで積み上げる

ロボットコンテストを主催したのは八尾経営・技術交流会(マテック八尾、代表幹事・福田吉宏近畿ナルサ社長)。

将来の御茶ノ水博士を育てよう―を活動テーマに掲げる同会のロボット分科会(会長・鈴木謙三たくみ精密板金製作所製造部長)が中心に準備が進めてきました。

審査員の面々

判定が難しい場面もしばしば

参加した子供たちはいずれも、昨年秋から5回にわたって行ってきた「やおロボット連続教室」に参加して、2足歩行ロボットの組立やマイコン制御などについて学んできたメンバーばかり。

コンテストに向けては、同分科会のメンバー企業のチームに、それぞれ分散してロボット作りに挑んできました。

会場に充てられた近鉄八尾駅前のショッピングセンター、アリオ八尾の1階広場には、試合開始の午後1時半にはコートを取り巻く人たちで一杯になりました。

開会のあいさつをする福田代表幹事

もの作りの町を強調する田中八尾市長

小学生による選手宣誓

開会のあいさつで福田代表幹事は「参加した企業はもちろん子供たちの誰もがロボットを作った経験がない中での挑戦だった。これを機会に、もの作りに興味を持ってもらいたい」と、話していました。

また田中誠太八尾市長は「八尾は昔からもの作りの街として発展してきた。そうした流れを受け継ぎながら、夢を持ってロボット作りを進めてもらいたい」と激励していました。

えだまめ君チームの式田洸君が選手宣誓をして試合開始。

3分間にコート中央の罪開けられた立方体の箱を2チームのロボットが、自陣内に持ち込んでピラミッド状に積み上げた箱の数と、その形状の美しさを競いました。

八尾の名産、若ごぼうの名前で出場したチームも

決勝戦では、トーナメント戦で行わプレ大会では6戦全勝しているロボクワ君が、バキューム方式で箱を1度に4個を持ち上げることができるドクターONOチームのロボット「おり坊」と対戦しました。

優勝インタビュー応える竹の子ジュニアチーム

優勝チームに贈られたトロフィー

接戦の末、優勝したのはロボクワ君。

ロボット分科会のメンバーであるアルミ専門の半導体部品などのメーカー、中田製作所 (中田寛社長)が製作した、鏡面仕上げの優勝トロフィーが贈られました。

ロボットの大きさは幅570×奥行560×高さ880ミリ。

重さが22・2キログラム。

有線で操作し、クワガタのハサミのように両方から箱をはさむのが特徴です。

優勝したロボクワ君

プリント基板の外形加工などの藤原電子工業の藤原義春社長をはじめ10人で製作しました。

その費用は8万円。

参加したチームの中では2番目に少ない予算でした。

ロボット製作には知識が全くないものばかりで取り組み、プレ大会直前には基板が燃え、徹夜で大会に間に合わせた、というエピソードもあります。

7チームが参加し、優秀したのは竹の子ジュニアチームのロボット「ロボクワ君」でした。

見事なブロック積みを見せたロボクワ君

コート中央にあるブロックを自陣に運んで積み上げる

ロボットコンテストを主催したのは八尾経営・技術交流会(マテック八尾、代表幹事・福田吉宏近畿ナルサ社長)。

将来の御茶ノ水博士を育てよう―を活動テーマに掲げる同会のロボット分科会(会長・鈴木謙三たくみ精密板金製作所製造部長)が中心に準備が進めてきました。

審査員の面々

判定が難しい場面もしばしば

参加した子供たちはいずれも、昨年秋から5回にわたって行ってきた「やおロボット連続教室」に参加して、2足歩行ロボットの組立やマイコン制御などについて学んできたメンバーばかり。

コンテストに向けては、同分科会のメンバー企業のチームに、それぞれ分散してロボット作りに挑んできました。

会場に充てられた近鉄八尾駅前のショッピングセンター、アリオ八尾の1階広場には、試合開始の午後1時半にはコートを取り巻く人たちで一杯になりました。

開会のあいさつをする福田代表幹事

もの作りの町を強調する田中八尾市長

小学生による選手宣誓

開会のあいさつで福田代表幹事は「参加した企業はもちろん子供たちの誰もがロボットを作った経験がない中での挑戦だった。これを機会に、もの作りに興味を持ってもらいたい」と、話していました。

また田中誠太八尾市長は「八尾は昔からもの作りの街として発展してきた。そうした流れを受け継ぎながら、夢を持ってロボット作りを進めてもらいたい」と激励していました。

えだまめ君チームの式田洸君が選手宣誓をして試合開始。

3分間にコート中央の罪開けられた立方体の箱を2チームのロボットが、自陣内に持ち込んでピラミッド状に積み上げた箱の数と、その形状の美しさを競いました。

八尾の名産、若ごぼうの名前で出場したチームも

決勝戦では、トーナメント戦で行わプレ大会では6戦全勝しているロボクワ君が、バキューム方式で箱を1度に4個を持ち上げることができるドクターONOチームのロボット「おり坊」と対戦しました。

優勝インタビュー応える竹の子ジュニアチーム

優勝チームに贈られたトロフィー

接戦の末、優勝したのはロボクワ君。

ロボット分科会のメンバーであるアルミ専門の半導体部品などのメーカー、中田製作所 (中田寛社長)が製作した、鏡面仕上げの優勝トロフィーが贈られました。

ロボットの大きさは幅570×奥行560×高さ880ミリ。

重さが22・2キログラム。

有線で操作し、クワガタのハサミのように両方から箱をはさむのが特徴です。

優勝したロボクワ君

プリント基板の外形加工などの藤原電子工業の藤原義春社長をはじめ10人で製作しました。

その費用は8万円。

参加したチームの中では2番目に少ない予算でした。

ロボット製作には知識が全くないものばかりで取り組み、プレ大会直前には基板が燃え、徹夜で大会に間に合わせた、というエピソードもあります。